AIは自立支援の介護を変えることができるか?―動画や言語のデータ分析と介護―

2020/03/10

みんなの認知症情報学会の会員向けのメールマガジンに、興味深い記事のリンクがありました。

こちらでも紹介したいと思います。(注:編集スタッフの星野は会員です。)

AIと介護に関する加藤忠相氏と石川翔吾氏のトークセッション

その記事(注:全体に公開されています。)はこちらです。

トークセッション「AI×超高齢社会 ~データでかわる? 介護の現場」開催報告|日本科学未来館

昨年12月15日に日本科学未来館の主催で行われた、株式会社あおいけあ(注:神奈川県藤沢市の高齢者向け介護福祉サービス。小規模多機能型居宅介護・デイサービス・グループホーム)代表取締役の加藤忠相氏と、静岡大学のAI研究者の石川翔吾氏のトークセッションの模様を伝えてくれており、AIと介護の関係が主要な論点となっています。

自立支援の介護

あおいけあの加藤忠相さんのお話は、何度かお聞きしたことがあります。

加藤さんは、自分たちが目指すべき介護として、自立支援の介護ということを口酸っぱく言われます。

介護保険法の条文や社会福祉の歴史に基づき、このことを語られるので、説得力や重みが違います。

まず、加藤さんは、自立支援の介護について語るときに、介護保険法 第2条 第2項の前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

を引用します。

この条文について、『在宅医療カレッジ 地域共生社会を支える多職種の学び21講』という本のなかでは、以下のように考えを述べられています。

「軽減又は悪化の防止」が僕らの仕事だと定義されてます。そのうえで、ケアする人とは何か?健康に問題のある人に対して以下のことを行なう職業人だと、僕は思っています。まず「①回復をめざす」。よくするわけです。そして「②現在の機能を保つ」。悪化の防止、維持です。しかし、高齢になってくるにつれだんだん落ちてきます。その場合は、「③最後まで寄り添う」。

世の中にはお年寄りを囲い込んで、ただ弱っていくのを見守っているのも同然に思える事業所もあります。そんなことをして介護保険でお金をもらったらいけないと僕は思います。ちゃんと自立の支援、回復できること・機能を発揮できることをケアする人が支援して、はじめて介護報酬がもらえるのではないでしょうか。

また、自立の支援に関しては、

2000年の介護保険法によって、介護の概念は、それまでの「療養上の世話」(1963年 老人福祉法)から、「自立の支援」にフルモデルチェンジしました。

と言われています。

AIは自立支援の介護を変えることができるのか?

加藤忠相氏と石川翔吾氏のトークセッションの記事では、納得できるところ、期待できるところ、まだ課題が残るではないかと感じるところがありました。

AIは加藤さんが言う自立支援の介護を変えることができるのでしょうか?

納得できるところ―多様な解釈を提供するAIという点は思想的には納得できる―

お二人は、AIで「効率化」は追求しないと言われています。

この見解の背景にあるのが、AI研究の1つの立場で、深層学習などの技術を利用して、「一つの正解」にいかに効率よくたどり着けるかを重視するものです。

しかし、石川さんは、「あおいけあ」での介護現場を見るなかで、介護の達人と言われる人は、「一つの正解」を出しているのではなく、利用者一人ひとりに合わせた多様な介護を提供していると考えるようになります。そして、「多様な解釈」を提供する(「考える」)AIが介護の現場で役に立つのではないかという発想に至ったようです。

(加藤さんの発言)

私たちの介護は、生活を支えています。皆さんも、仕事以外の生活の中で生産性や効率は求めていませんよね。今日はお茶をおいしくいれることができたとか、紅茶がきれいだったとか、そういうことを感じることのほうが豊かです。

(石川さんの発言)

AI研究は二極化していると思います。一つは、生産性や効率性を追い求める方向です。しかし、私たちの社会は最適化問題(正しい答えを最小の手順で解く方法)なのでしょうか。正しい生き方みたいなことが定義されているわけではありません。そこで介護の現場のように、一般解を得るのではなく、多様な個人を理解できるパーソナライゼーション(個人化)に向かうAI研究もあるべきです。2種類のAI研究がうまく融合して、人間同士がうまくコミュニケーションができる世界が理想です。

「一つの正解」ではなく、「多様な解釈」を提供するAIを目指すというのは、思想的には納得し、共感しました。

期待できるところ―介護の様子の映像解析は期待できる―

石川さんは、利用者と介護者のコミュニケーションに注目し、介護の現場で大切とされている「見る」「話す」「触れる」をどれくらい行っているかを測るツールを開発されたと言います。

(注:「見る」、「話す」、「触れる」はユマニチュードの技法に基づいていると思います。)

これは、介護場面の動画を撮影してAIで映像解析するということと思いますが、この点は一番イメージを持つことができ、期待できる点と思います。

行為は自分では外から見ることができませんから、客観的に自分の姿を確認でき、映像解析して得られた数値と合わせて、振り返りができるのは画期的です。よりよいケアを求める介護職にとっては、これらは行動変容を促す貴重なデータになるだろうと思います。

まだ課題が残るのではないかと感じるところ―記録の構造化については一部不明点がある―

「多様な解釈を提供するAI」とは言いますが、その具体的な成り立ちについては不明であると感じます。

記事では介護記録のAIでの分析例が記されています。

介護記録に書かれていることを、性格や得意なことなど個人に関わる情報(パーソナル情報)と、食事や入浴などその日の行動に関わる情報(日常生活動作)に分け、それぞれを構造化してどのような情報がどの程度集まっているか、ひと目でわかるようにしたのです。こうすることで、介護者が何を重視して介護するのか見やすくなりました。

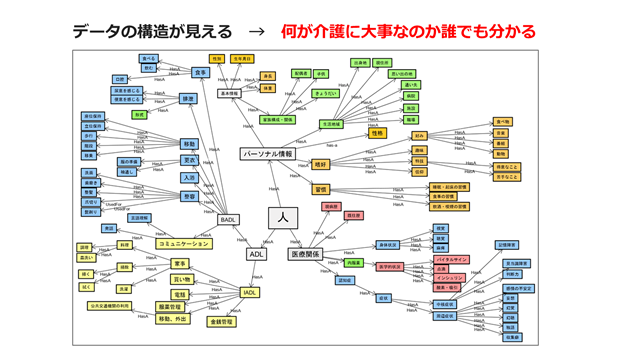

また、単語の樹形図のような画像(下図)があり、データの構造が見えることで、何が介護に大事なのか誰でも分かる

と記されています。

注:画像は記事から入手

データの構造が見えることは了解しました。確かに、樹形図のように単語間の関係が視覚化されていると思います。しかし、そこから「何が介護に大事なのか」が見えてくるという点については、まだ疑問に思っています。

少しまとめますと、動画データの分析結果の利用については期待できると思いましたが、言語データの分析結果の利用についてはまだ課題が残るのではないかと思いました。

なお、介護記録についての以下の考えが、この議論ー介護記録の構造化により、何が介護に大事なのかが分かる―の前提にあり、重要なことですので、引用しておきます。

利用者に関する情報は「介護記録」として残ります。そこに書かれている情報を介護者が見て、この利用者は何が好きで何ができる人なのか、どうしてもできないこととして、介護者が本当に手助けすべきことは何か、ということを考え、その人のための介護を行っているのです。

介護記録のような言語データの分析(テキストマイニング)で分かることとは?

言語データの分析で分かること

介護記録のような言語データの分析(注:テキストマイニングと言われます)で分かることについて、私も実際に何点かのネット記事(注:後述の参考に記す)で確認してみました。

それらによれば、言語データの分析ソフトは、単語の出現頻度や共起(ある文章中で、ある単語が現れるときに、その前後で別の単語が頻繁に出現すること)の関係性などを算出してくれるそうです。

そのうえで、私が大事だと思ったのは、言語データ(テキスト)以外の外部変数も併せて分析しているという点です。外部変数は、私の理解ですと、言語データを集計したり、分類したり、検索したりするためのラベルやフラグの機能を有しています。

外部変数として例に挙げられていたのは、そのテキストを書いた人の属性―管理職なのか一般社員なのかなど―、業績、上司からの評価などでした。

この外部変数を加えることで、管理職と一般社員の間での頻出単語の比較などができるようになります。上司からの評価の高い社員と低い社員の間での言語データ上での違いの検討も可能になるでしょう。このようなことは、介護記録のような言語データの分析から、意味のある結果が得られる場合の1つの形だろうと思います。

実際に、加藤さんと石川さんのトークセッションの記事でも、加藤さんが経営する「あおいけあ」の記録では、他の介護施設の記録と比べて、利用者の性格や得意なこと、好きなことに関する情報が多かったと書かれています。

テキストマイニングと介護の仕事

テキストマイニングの「マイニング」は鉱山から鉱石を掘り出すという意味の「mine」という英語から来ています。テキストをマイニングするというのは比喩表現と思いますが、文字情報の集まりから有用な情報を掘り出すということでしょう。

私見にはなりますが、「掘り出す」という意味の「マイニング」は介護の仕事の一側面の比喩表現としても適当なのではないかと思います。

なぜかと言えば、以前の記事で記したとおり、介護の仕事は“detective(探偵)”(注:英国ハマートンコート認知症ケア・アカデミー施設長のヒューゴ・デ・ウァール氏による表現)のような側面があります。すなわち、その人の心身を活性化させるトリガーを探り当てていく関わりがあり、その人の表面上の言動から、隠されているトリガーを「掘り出す」ような関わりなのです。

特に認知症が進行した方で、意味をやりとりする会話が難しくなっている場合は、こうすれば生き生きとするのではないかと仮説を立てて、試してみるというような関わりが求められます。仮説検証という点はサイエンスに似ていると思います。

「介護は探偵のような関わり」と定義してみて、私が介護現場で働いていたときのある経験が、連想的に思い出されます。

表情が変わり、イキイキとされました。食事介助の拒否も見られていたのに、自らスプーンを持って、全量を召し上がられるようになりました。

思い出深い事例です。

加藤さんは、ケアの仕事として、「①回復を目ざす」、「②現在の機能を保つ」、「③最後まで寄り添う」を挙げられていました。この事例からは、自立支援の介護を考えるにあたり、「①回復を目指す」という点を忘れてはならないというメッセージが得られます。当然の目標とは思うもの、要介護状態が進行している人を前に、この事例のように、さまざまなものを試すという、具体的で粘り強いアクションにつながるかというと、必ずしもそうとは言えず、ケアの仕事をする人の間で差が出るところではないかと思います。

介護従事者それぞれのさまざまな試行(関わり)が描けると、多様性を表現できるのではないか?

上記の「カルピスだけはがぶがぶ飲んでくれた」という女性の事例をもとに、認知症が進行した方に対する、探偵のような関わりをしている場合の記録のありようについて考えてみると、「〇〇(カルピス)だったら飲んでくれるかもしれない」という仮説があって、「飲んでくれた」、「飲んでくれなかった」という結果があるという構造になると思います。「食事量・水分量が低下している」という課題や「どうしたら食事量・水分量が増えるか?」というケアをする上での問いも意識する必要があるだろうと思います。

「状態の改善(回復をめざす)」、「機能の発揮」など自立支援を目指す、さまざまな試行(関わり)―介護に従事する人それぞれ(介護職や看護職など)のさまざまな試行(関わり)―が描けるようになると、ケアの多様性が見えてくるのではないかと思います。そうすれば、「一つの正解」ではなく、「多様な解釈」が描けるのではないかと思います。

しかし、この私の指摘も依然として抽象度が高く、このためにどんな外部変数を設定すればいいか、どういう分析をAIで行ってもらえばよいかなどについて、具体的に示せているわけではありません。

今後、さらに、情報収集に努めてまいりたいと思います。

(文:星野 周也)

<認知症Cafést内関連記事>

・フランス発認知症ケア「ユマニチュード」の定量化を試みているレポートから①―BPSDの削減に寄与―

・フランス発認知症ケア「ユマニチュード」の定量化を試みているレポートから②―「マルチモーダル」とは何か?―

<参考>

・自由回答データを定量的な切り口で分析するには?(ビーコミュニケーション 加藤恭子)|@IT情報マネジメント

・テキストマイニング|言語データから掘り起こされる見えざる深層|(→出典)「天一」名義のnote 20190725付

・テキストマイニングによる「発見」のすゝめ(リサーチコンサルティング 阪口 慧)|パーソルラーニング

・テキストマイニング〔text mining〕|IT用語辞典 e-Words